중국에서는 2,500년 전에 뾰루지나 종기의 치료제로 곰팡이가 핀 두부를 이용한 기록이 남아 있다. 우리나라에서도 민간 요법으로 상처에 된장을 사용했던 것으로 보아 된장에 들어 있던 항생 물질의 효력을 우리 조상들이 이미 알고 있었던 셈이다. 서양에서도 플레밍이 페니실린을 발견하기 이전에 ‘한 미생물이 다른 미생물을 죽일 수 있다’는 ‘항생’이라는 개념을 이미 알고 있었지만, 그에 대한 연구와 적극적인 응용은 부족했다.

지금까지 개발된 수백 종에 이르는 항미생물제재 중에는 실제로 자연계에 살고 있는 세균, 곰팡이 등과 같은 미생물에서 분리된 것과 이와 달리 화학적으로 합성된 것도 있다. 이 중에서 결핵 치료제인 이소니아지드(isoniazid)나 에탐부톨(ethambutol)과 같은 약은 합성된 것으로, 살아 있는 미생물에 의하여 생성되지 않았기 때문에 엄밀하게 말하면 항생제로 보지 않는다.

인간이 최초로 발견한 항생제인 페니실린이 세균에 작용하는 원리는 다음과 같다. 일반적으로 세균의 세포벽에는 펩티도글리칸(peptidoglycan)이라고 불리는 층이 있고, 그것을 생합성하는 마지막 단계에서는 세포벽 바깥에 있는 당단백질을 트랜스펩티데이즈(transpeptidase)라는 효소가 연결해 주는데, 이 효소의 작용을 페니실린이 억제하여 인체에 감염한 세균의 성장과 분화를 막음으로써 세균이 멸종되도록 하는 것이다. 세균의 용해에는 자가분해효소라는 세균의 효소가 관여하는데, 페니실린이 세균 속에 존재하는 자가분해효소 저해제를 감소시키도록 하여 그 세포가 신속하게 부서지도록 한다. 이러한 사실은 페니실린이 작용하여 세균의 성장이 억제되어도 용해가 일어나지 않는 돌연변이 세균이 분리됨으로써 알려지게 되었다. 반면에 페니실린에 저항성을 가진 세균이 출현하여 페니실린 분해 효소로 페니실린이 활성화되지 못하도록 하기도 한다. 그런 세균을 페니실린에 대하여 내성(耐性)이 있다고 하는데, 이렇게 내성을 가진 세균에는 전혀 다른 작용 메커니즘을 가진 항생제를 선택하여 치료하면 해결된다.

우리가 몸에 항생제를 직접 투여하게 되는 경우는 감기에 심하게 걸렸을 경우이다. 감기 초기에는 감기에 걸리게 한 인플루엔자 바이러스는 그냥 두고 두통, 콧물, 고열 등과 같은 증상을 호전시키기 위하여 진통제, 비충열제거제, 해열제 등을 쓰게 된다. 하지만 말기에 이르러 목 주변에 2차 감염이 일어나게 되면 의사는 항생제를 환자에게 처방하곤 한다. 그런데도 증상이 호전되지 않으면 항생제의 양을 조금 더 늘리거나 다른 항생제를 처방하기도 한다.

항생제의 내성 극복을 위해서는 지금까지 사용해 왔던 것과는 전혀 다른 종류의 항생제가 끊임없이 요구되고 있는 실정이다. 이런 이유로 아직도 수많은 연구자와 제약 회사들은 새로운 종류의 항생제를 찾기 위하여 지구 구석구석을 뒤지면서 연구와 개발을 계속하고 있다. 세균과의 전쟁에서 인간이 이제까지 확보해 온 우세를 계속적으로 지키고 싶기 때문이다. 세균이 죽느냐, 인간이 죽느냐, 조물주조차 자신이 애정을 가지고 만든 인간이 이 지상에서 사라지길 원하지 않을 것이다. 이 지구에서 푸른곰팡이가 생산한 페니실린 미사일을 병균의 퇴치에 사용하는 지혜는 인간만이 가지고 있다.

― 송방호 외, <생명의 신비>

'독서 > 과학' 카테고리의 다른 글

| 과학사의 그늘 - 화성의 운하(2006, 수능) (4) | 2018.03.14 |

|---|---|

| 기억 정보가 뇌에 저장되는 방식(2006, 고3, 10월) (8) | 2018.03.13 |

| 아이슬란드의 지질학적 위치 및 특징(2006, 9월모평) (2) | 2018.03.13 |

| 소리굽쇠의 진동수를 이용하여 악기의 기준음을 구한 샤이블러의 실험(2006, 6월모평) (0) | 2018.03.12 |

| 열과 빛(2006, 고3, 3월) (2) | 2018.03.12 |

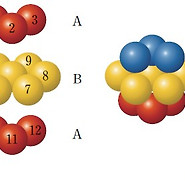

| 육방밀집쌓기(2005, 고3, 10월) (0) | 2018.03.12 |

| 과학에서의 역사적 질문, 역사적 서술(2005, 9월모평) (6) | 2018.03.12 |

| 생명이란 무엇인가?(2005, 고3, 7월) (1) | 2018.03.12 |

🥤댓글 .